La Battaglia Navale di Lepanto o delle Curzolari

La perdita di Cipro – L’eroismo dei Veneziani

Nel marzo del 1570 il sultano Selim II mandò a Venezia un messo a chiedere la cessione di Cipro, il Senato rispose che intendeva tenersi l’isola e difenderla con l’aiuto di Dio.

La guerra si poteva considerare aperta. Una flotta turca, forte di oltre 300 navi e 100 mila uomini, al comando di Mustafà, sbarcò truppe nell’isola di Cipro e pose il blocco alla sua capitale Nicosia, che fu presa il settembre, dopo un mese di assedio. La strage fu orrenda; il vescovo Francesco Contarini, il luogotenente generale Nicolò Dandolo e 40 mila uomini furono uccisi. Le più belle fanciulle furono invece imbarcate su una nave e destinate ad allietare l’harem del pascià, ma Armanda Rocas, per evitare il disonore e la prigionia, diede fuoco alle polveri e fece saltare, con se stessa, il naviglio.

Caduta la capitale, le altre città dell’isola si arresero ai turchi, ma Famagosta s’accinse a una disperata difesa, al comando di Marcantonio Bragadin e di Astorre Baglioni. Questo avevano ai loro ordini poco più di 4 mila uomini validi, che dovevano presidiare le mura e difenderla contro le innumerevoli schiere turche, dotate di potenti bocche da fuoco e macchine d’assedio.

Primo atto di Mustafà fu di mandare ai Bragadin la testa di Nicolò Dandolo!. Iniziato il blocco, i turchi costruirono dieci ordini di trincee e appostarono cento pezzi di artiglieria grossa. Invano gli assediati opponevano mine a mine, rafforzarono le difese, tentavano delle sortite. I parziali buoni successi costavano pur sempre delle vittime, che non si aveva modo di rimpiazzare.

Combatterono eroicamente uomini e donne, soldati e religiosi; i mobili, gli arredi, le suppellettili domestiche servirono per chiudere le brecce che l’artiglieria turca apriva alle mura; giovani donne occorrevano nelle mischie per curare i feriti e incoraggiare i superstiti; monaci e preti portavano crocefissi e invocavano l’aiuto divino.

Dopo cinque terribili assalti eroicamente respinti, esaurite le polveri e i viveri, rovinate in più punti le mura, ridotti i difensori a 800 uomini validi, perduta ogni speranza di soccorso dall’esterno, dopo cinque mesi di lotta accanita, che aveva causato anche ai turchi perdite gravissime, il Bragadin mandò a Mustafà la proposta di resa a buone condizioni. Il generale turco dimostrò una cavalleresca ammirazione per l’eroismo dei veneziani, consentì che i difensori onorevolmente uscissero con armi e bagagli e si imbarcassero su navi turche, che li avrebbero trasportati a Candia, alla popolazione di Famagosta garantì la sicurezza e il libero esercizio della religione.

Slealtà turca, una strage orrenda

Bragadin e i nobili veneziani furono accolti sotto la tenda di Mustafà con i più grandi onori; ma appena saliti sulle navi i nostri furono assaliti. Quaranta uomini che scortavano Bragadin furono uccisi; un Querini fu strozzato, un Tiepolo settantenne fu impiccato, il Baglioni e altri ufficiali furono tagliati a pezzi, altri soldati furono messi ai remi come schiavi. Infine i turchi si rovesciarono a Famagosta e fecero strage orrenda dei suoi abitanti (18 agosto 1571).

A Bragadin i turchi promisero salva la vita se si fosse fatto maomettano, ma egli era incapace di una tale apostasia; allora gli tagliarono il naso e gli orecchi; lo trascinarono per undici giorni a ludibrio per le strade di Famagosta,; lo legarono a una antenna di nave con la quale tra gli schermi e gli insulti, lo tuffarono e rituffarono in mare. Infine Mustafà condannò il suo prigioniero ad essere scorticato vivo. Questa orrenda tortura era appena cominciata quando Bragadin morì da eroe e da martire. Finito il supplizio inferocì contro il cadavere; la pelle fu impagliata, ricucita e appesa come un fantoccio all’albero della nave ammiraglia, e trasportata a Costantinopoli, con le teste dei nobili veneziani, come trofeo di vittoria, ivi un veneziano riuscì a trafugarla ed ora si trova in un’urna di marmo nella chiesa di San Giovanni e Paolo.

La Lega Santa

Nel frattempo Venezia implorò dal pontefice Pio V l’aiuto suo e degli stati cattolici. Il papa intravvide la possibilità di formare una lega marittima contro i turchi. Gli ambasciatori della Chiesa fecero appello alla Repubblica di Genova, ai cavalieri di Malta, ai re di Francia e di Spagna, per rinforzare le flotte di Venezia e di Roma. Tra mille difficoltà si riunì infine una squadra di galee veneziane, romane, genovesi e maltesi, che, sotto il comando di Marcantonio Colonna, fece rotta per l’Egeo. A questa squadra si aggiunsero poi le navi spagnole del Regno di Napoli, al comando di Gian Andrea Doria.

Benché il Colonna esercitasse nominalmente il comando, la sua flotta era in realtà diretta da un consiglio di capi, più propensi alla prudenza che all’audacia, e in dissidio tra loro. Un intervento di questa ai primi di settembre avrebbe potuto fare abbandonare ai turchi l’assedio di Nicosia, perché la guarnigione veneziana si difendeva così vigorosamente che i pascià turchi avevano sguarnite le navi di migliaia di combattenti e di bocche da fuoco per l’assedio. Quando gli ottomani posero l’assedio a Famagosta, i bastimenti del Colonna tornarono in Italia per svernare (perché allora con le galee raramente si correva il rischio di navigare d’inverno); le navi veneziane tornarono nelle loro basi a Creta e alle isole Jonie.

Questa lega, detta Lega Santa, univa il Papa, Venezia, la Spagna e il Duca di Savoia nella comune impresa di proteggere la cristianità dal crescente pericolo mussulmano.

L’arsenale costruisce una galea in un giorno

Si propose di creare una flotta di 300 unità, di cui 200 galee e 100 navi a vela con 50 mila combattenti. La costruzione delle galee non presentava difficoltà. Nell’arsenale di Venezia una volta si era varata al tramonto una galea cominciata all’alba. Ma il reclutamento di migliaia di rematori non era cosa da poco. Soltanto nell’estate del 1571 l’armata della Lega cominciò ad ammassarsi nel porto scelto come prima base, Messina.

La flotta turca intanto continuava a restare concentrata nelle acque di Cipro, forte di 200 vele. Ancora prima che Famagosta cadesse, Mustafà inviò potenti squadre a razziare l’arcipelago greco, le coste occidentali della Grecia e le isole Jonie. I capi di queste squadre avevano più la mentalità di pirata e di corsaro che d’ammiraglio. Prendevano il mare per insidiare il commercio degli stati cristiani, saccheggiare i villaggi della costa e procurarsi così bottino e schiavi. Essi sparpagliarono le loro forze in queste imprese secondarie, lasciandosi sfuggire le squadre cristiane, divenire così padroni del Mediterraneo ed aprirsi la via ad altre conquiste.

Si deve alla chiaroveggente iniziativa e all’energia indomita del vecchio papa Pio V lo sforzo coordinato delle potenze cristiane per distruggere la potenza marittima musulmana. Egli insisté perché la spedizione del 1571 fosse posta sotto la direzione di uno solo, in luogo di essere comandata da un consiglio di guerra dalle decisioni prudenti e designò De Juan de Austria a capitano generale dell’armata cristiana. Benché non avesse che 24 anni, Don Juan si era già distinto in alcune spedizioni nel Mediterraneo e nella repressione della rivolta di Granada. Questi precedenti e il rango principesco gli davano il prestigio necessario per avere autorità su vecchi generali come Marcantonio Colonna, capo delle forze italiane e papali, e Sebastiano Venier, indomito e violento vecchio di 75 anni, esperimentato uomo di mare, capitano generale della flotta veneziana.

Sebastiano Venier

Spettò al Venier di risolvere durante il periodo del concentramento il problema più complesso. La flotta veneziane era stata ripartita in due divisioni, una a Creta e l’altro alle isole Jonie. Al principio dell’estate del 1571 il Venier preparò le sue navi delle isole Jonie a prendere il mare e le rinforzò di nuove galee costruite nell’arsenale di Venezia durante l’inverno. Prima che i suoi preparativi fossero ultimati, l’avanguardia della armata turca, al comando di Ulugh Alì comparve sulle coste occidentali della Grecia.

Pescatore calabrese, Ulugh era stato catturato dai corsari barbareschi e aveva passato anni di miseria incatenato a un banco di galea. Infine fuggì la sua triste sorte facendosi maomettano. Con il suo nuovo nome raggiunse rapidamente gli alti gradi, una pirateria fortunata lo arricchì e non tardò a divenire pascià e vicerè di Algeri. Questo rinnegato, se fosse stato più ammiraglio che pirata, avrebbe avuto occasione di cambiare il corso della storia nei primi giorni dell’estate 1571. La sua squadra, che incrociava davanti alle coste dell’Epiro, era strategicamente al centro delle squadre cristiane ancora disperse. Ulugh poteva facilmente troncare un ramo importante della triplice lega, assalendo i veneziani a Corfù prima e poi a Creta. Ma egli non pensava che a bruciare e saccheggiare lungo le coste, e a fare folle di prigionieri, con alcuni dei quali rinforzare le sue ciurme di rematori. A Corfù il Venier doveva far forza a se stesso per non soccorrere le popolazioni del continente; rischiare la sua squadra tanto inferiore di forze a quella turca sarebbe stata impresa disperata. Egli aspettava invece di cogliere la prima occasione per raggiungere Messina, a costo di perdere Corfù. Agendo così egli seguiva il saggio principio che, in guerra, tutti gli obiettivi secondari devono essere sacrificati allo scopo principale della campagna. Ma non era sicuro, eseguendo questo programma e conducendo la sua squadra a Messina, di non rischiare la sua posizione e forse anche la sua vita. Lasciò temporaneamente il comando dell’Adriatico ai turchi, che portarono senz’altro il terrore e la morte sulla costa della Dalmazia non appena egli ebbe lasciato Corfù con le sue navi. Venezia fu presa dal panico e si preparò in fretta alla difesa; ma gli avvenimenti giustificarono ben presto la condotta del Venier. quando seppe che l’armata cristiana era riunita a Messina, Ulugh abbandonò l’Adriatico e condusse le sue squadre nel golfo di Corinto, ove si trovava il rimanente della flotta turca.

Il principe spagnolo arrivò a Messina il 23 agosto, prese il comando dell’armata e si diede subito ad organizzare le sue forze e ad impartire gli ordini per la rotta e per la battaglia.

L’armata cristiana

Più di 300 navi si accavalcavano nel porto di Messina. Vi erano tre flotte: le squadre italiane al comando dell’ammiraglio del Papa, Marcantonio Colonna; la flotta veneziana e infine la flotta di Filippo II, composta delle navi spagnole e napoletane.

Le galee in numero di 208, di cui 105 veneziane, formavano il grosso di queste squadre, ma vi erano in più sei galeazze tutte veneziane, e una settantina di fregate. Le galee erano svelte e basse navi che si muovevano ordinariamente a remi, ma potevano avere il sussidio della vela. Le galeazze erano pesanti navi a tre alberi, di forma tondeggiante e con i fianchi rientranti, in modo che la larghezza del ponte superiore era minore di quello della batteria bassa. La prua e la poppa erano sensibilmente rialzate; trenta cannoni di diversi calibri erano disposti sul castello di prua, sul cassero di poppa e sui fianchi. Le fregate di allora non erano che il germe da cui derivavano dei secoli seguenti; erano piccoli velieri, armati soltanto di qualche cannone di piccolo calibro. Dipendendo interamente dal vento, non era loro facile di accompagnare una rapida squadra di galee.

Al fine di fondere la triplice flotta dagli alleati in una sola armata e di evitare le gelosie tra nazioni, Don Juan ripartì le navi in cinque squadre, ciascuna composta di bastimenti scelti nelle tre flotte, in modo che nessuna potesse pretendere di agire soltanto per Roma, per la Spagna o per Venezia.

L’avanguardia, al comando di Juan de Cardona, comprendeva sette galee e le sei galeazze; l’ala sinistra, al comando del veneziano Agostino Barbarigo, veterano di numerose campagne sanguinose, era forte di 53 galee; il centro era costituito da una sessantina di galee; l’ala destra con Gian Andrea Doria, aveva circa 60 galee; la retroguardia, al comando di Don Alvaro de Bazan, era forte di 30 galee; le 70 fregate, usate come navi esploratrici e sussidiarie, costituivano una squadra separata, agli ordini di Don Cesar d’Avalos. In totale 278 bastimenti.

Don Juan alzò la sua bandiera, lo stemma della Lega, sulla Reale, magnifica nave con la poppa elevata, ornata con sculture di legno; l’armavano 300 rematori con 400 combattenti. Ai lati della Reale stavano la capitana del Papa, con la bandiera del Colonna; la capitana di Venezia, con la fiammeggiante bandiera di San Marco; la galera del Duca di Parma e quella del Duca d’Urbino. Il bastimento dei cavalieri di Malta, comandato dal Gran Maestro Giustiniani, era all’estrema destra del centro. Tre navi del duca Emanuele Filiberto di Savoia erano al comando di Andrea Provana.

Tutte le galee del centro portavano delle fiamme azzurre come segno distintivo. L’avanguardia e l’ala destra spiegavano delle bandiere triangolari verdi; l’ala sinistra si distingueva con fiamme gialle. Ogni nave ammiraglia portava come segno distintivo una lunga fiamma rossa in testa all’albero prodiero.

Ventottomila uomini facevano parte dell’armata. I soldati italiani erano i più numerosi, seguivano gli spagnoli. Molti erano gli archibugieri. Gentiluomini volontari servivano su quasi tutte le navi. Occorrerebbe fare un elenco completo dei casati storici di Spagna e dell’Italia per enumerare i loro nomi e quelli dei comandanti delle navi e delle truppe. Per contro i rematori erano in parte mercenari di guerra, turchi fatti prigionieri in campagne precedenti e una feroce accozzaglia di assassini, briganti e ladri, condannati al remo. I forzati della flotta di Don Juan avevano la speranza di meritare un perdono completo o una riduzione della pena se si fosse riportata vittoria e, per permettere loro di prendere parte al combattimento, si prometteva di liberarli dalle catene e di armarli il giorno della battaglia.

L’armata turca

Le squadre dell’armata turca, riunite frattanto nel Golfo di Corinto, erano composte di 210 larghe galee simili alle antiche triremi. Esse avevano da ciascun lato una fila di lunghi remi, ma erano pure munite di uno, due o tre alberi, portanti ciascuno una vela triangolare. A prua si trovava una batteria di due o più cannoni; talvolta avevano una batteria di minor calibro a poppa. vi erano inoltre 64 galeotte o mezze galere, che camminavano bene alla vela e appartenevano ai pirati dell’Africa del nord. Compresi i legni minori erano in totale 282 navi, con 759 pezzi di artiglieria.

Il supremo comandante, Ali Pascià, era uno dei vecchi ammiragli dei giorni gloriosi del sultano Solimano. Alì aveva diviso la sua flotta in quattro squadre: l’ala destra, forte di 56 navi, al comando di Mahommed Scirocco; il centro di ben 5 navi, al comando di Alì in persona; l’ala sinistra di 93 navi, al comando di Ulugh Alì; la riserva di 30 navi, al comando di Dragut.

Erano a bordo delle navi turche 25 mila soldati, agli ordini del seraschiere Pertev Pascià. Le armi portatili dei turchi comprendevano più archi che moschetti. Numerosi capitani di galee erano rinnegati greci e calabresi. I mille e mille rematori erano in maggioranza schiavi cristiani, che conducevano una dura vita di lavoro, spesso semi affamati, sempre mal vestiti, esposti a tutte le intemperie. Ogni segno di insubordinazione era punito con la morte. Vi erano tra essi uomini di ogni classe, compresi passeggeri che avevano avuto la mala ventura di trovarsi a bordo di bastimenti cattura. La loro vita non era lunga perché i loro padroni non li risparmiavano e trovavano più economico di farli lavorare sino allo schianto e di sostituirli con altri prigionieri.

Da Messina a Lepanto

Nelle prime ore del 16 settembre 1571 la grande flotta lasciò Messina, passò la notte successiva nei pressi di Reggio, indi riprese la navigazione, disturbata dal maltempo che l’obbligò a ripararsi al ridosso della costa calabrese. Le tre squadre del grosso avevano la formazione di una linea di fila, le navi ammiraglie in testa. Di notte le galee capofila accedevano tre grandi fanali; le navi serrafila issavano una grande lanterna all’albero di maestra.

Il 26, dopo avere evitato le trombe d’acqua di un tremendo uragano, raggiunsero le isole Jonie, ove seppero della caduta di Famagosta. Questa notizia infiammò gli animi alla vendetta e indusse Don Juan, esortato dal Venier, dal Barbarigo e dal Colonna, a respingere i suggerimenti prudenti che molti consiglieri gli davano, seguendo la tortuosa politica di Filippo II.

Da navi mandate in esplorazione seppero che la flotta turca si trovava nel Golfo di Corinto, al di là del canale di Lepanto, formidabilmente difeso dai castelli di Rumelia e di Morea. Alì dal canto suo, da una nave dipinta in nero, con vele nere, entrata nottetempo nella rada di Corfù, poté sommariamente conoscere il numero delle navi cristiane. Il 30 Don Juan condusse la sua flotta a Gomenizza, in Albania. Gli informatori gli riferirono inesattamente che la flotta contava solo 200 navi, che numerose galee avevano gli equipaggi ridotti e che la peste aveva fatto la sua comparsa tra le truppe. Ciascun avversario si credeva superiore al nemico e desiderava di incontrarlo al più presto. Alì decise di uscire dallo stretto di Lepanto e di attaccare l’armata alleata, mentre Don Juan lasciava Gomenizza e si inoltrava tra le isole di Itaca e Cefalonia.

Nella notte dal 6 al 7 ottobre la flotta cristiana gettava le ancore all’entrata del Golfo di Patrasso; a venti miglia nell’interno del golfo erano le navi di Alì.

Il mattino del 7 Ottobre 1571

All’alba l’armata cristiana era già in cammino, con le navi piuttosto disperse per il vento e il mare grosso, quando s’intravvidero all’orizzonte le bianche vele della navi di Alì.

Don Juan spiegò per la prima volta la bandiera sacra che gli aveva dato Pio V, grande vessillo quadrato fregiato da un crocifisso e dalle immagini dei santi Pietro e Paolo. Mentre la flotta s’inoltrava lentamente, Don Juan invio un pilota in esplorazione. Questi scalò una delle rocce dell’isoletta di Oxia e di lassù contò 250 vele nemiche, ma raggiunta la Reale il pilota non fece a Don Juan che un racconto reticente, perché temeva di scoraggiare il giovane comandante innanzi la ormai inevitabile battaglie. Il vento favoriva le navi di Alì, ma ad un tratto cessò e il mare ridivenne calmo; i turchi ammainarono le vele inutili con manovre rapida e simultanea.

Su un brigantino Don Juan percorre l’intera fronte delle navi cristiane. Ritto sulla prua, con una splendida armatura, reggeva un crocefisso, incitando ufficiali, soldati a sacrificare tutto per la santa causa; poi ritornò sulla Reale, tra la nave del Colonna e quella del Venier. Intanto a molti forzati si toglievano le catene e si davano le armi per difendere le navi e la loro libertà. Tutto il grosso si trovava in una sola linea: l’ala destra e il centro avevano già le prue rivolte al nemico, mentre l’ala destra era ancora in navigazione in linea di fila per raggiungere il posto e la formazione di combattimento; davanti al grosso, a larghi intervalli, erano le potenti galeazze veneziane dell’avanguardia; a tergo la riserva.

L’entusiasmo guerriero e un subitaneo fervore di fede tenevano concordi e accesi gli animi dei nuovi crociati, finalmente dimentichi delle loro diversità di razza, di interessi e di passioni.

La battaglia

La battaglia cominciò a mezzogiorno, quando le galeazze cominciarono a far fuoco. Uno dei primi colpi raggiunse il ponte della nave di Alì, tutto distruggendo al suo passaggio. La linea turca mostrò qualche disordine; nel correre verso le galee cristiane qualche nave esitò, altri piegarono per non passare troppo vicini alle galeazze, che con uragani di moschetteria, sparati dagli alti castelli, impedivano qualunque tentativo di abbordaggio.

La flotta ottomana sfociò dietro le galeazze in masse confuse, con larghi intervalli tra divisione e divisione, come la corrente di un fiume è divisa dai piloni di un ponte. Il disordine dell’attacco turco diminuì il volume potevano dirigere sulla linea cristiana, perché le navi di testa mascheravano le batterie di quelle che seguivano.

La squadra del Barbarigo, all’ala sinistra, fu la prima ad incontrarsi con l’ala destra turca, comandata da Mohammed Scirocco, pascià d’Egitto. Questi condusse la sua grande galea all’estremità della linea, fianco a fianco della nave ammiraglia veneziana mentre qualche galea turca più leggera riusciva ad insinuarsi tra le navi del Barbarigo e la terra per prendere a rovescio l’estremità sinistra della linea, mentre le galee più grosse l’attaccavano di fronte. I gianizzeri invasero il ponte della nostra nave; Barbarigo che combatteva con la celata alzata, fu mortalmente ferito al capo da una freccia. Suo nipote Contarini rianimò il combattimento e, grazie ai rinforzi provenienti da una galea vicina, sbarazzò il ponte da tutti i suoi assalitori. A sua volta Contarini fu colpito a morte, ma due suoi camerati, Nani e Porcia, si misero alla testa degli armati, spazzarono il ponte della nave di Scirocco con fuoco d’archibugi e poi si lanciarono all’arrembaggio con le picche e le spade. L’attacco fu irresistibile; i turchi furono sopraffatti, fatti a pezzi, gettati a mare e lo stesso Scirocco ucciso nella mischia.

Quando i veneziani vittoriosi liberarono i rematori delle galee turche conquistate e che questi fraternizzarono con i loro vincitori, molti capitani della destra turca furono presi da scoraggiamento e da panico e gettarono le loro galee sulla costa sperando di trovar protezione in paese amico. Così sull’ala sinistra dell’armata cristiana, benché il combattimento continuasse in una mischia atroce di bastimenti serrati gli uni addosso agli altri e che gli equipaggi si dessero a un carnaio selvaggio con le loro pesanti spade e i lor archibugi, la battaglia era praticamente guadagnata.

Al centro la principale squadra turca aveva molto sofferto per il fuoco delle galeazze. Molti colpi erano caduti sulla potente galea che portava l’insegna del pascià Alì, un bianco vessillo inviato dalla Mecca e sul quale erano stati ricamati versetti del Corano, Alì si diresse nondimeno con la sua nave addosso alla Reale di Don Juan, lasciando al serraschiere Pertev Pascià e al pascià di Mittilene la cura di attaccare le ammiraglie di Marcantonio Colonna e di Sebastiano Venier.

Alì tenne silenziosi i suoi cannoni di prua sino a che fu a tiro di schioppo dalla Reale; allora fece fuoco uccidendo molti uomini; i cannoni di Don Juan risposero tuonando. Le due navi si incontravano prua contro prua; dopo l’urto la nave di Alì scivolò lungo il fianco della Reale con grande fracasso di remi infranti. I due bastimenti si lanciarono a vicenda gli arpioni d’arrembaggio e il corpo a corpo cominciò.

Nel contempo Pertev abbordava la nave del Venier, il pascià di Mitilene dava addosso alla galea del Colonna, tutte le galee del centro si lanciavano le une addosso alle altre. I remi che si spezzavano i colpi degli archibugi, gli scoppi delle granate, il clamore guerriero delle trombe cristiane, il rullo dei tamburi dei turchi, il cozzo delle spade, le grida dei combattimenti facevano un altissimo clamore.

Attraverso il fumo i turchi riuscirono a metter piede sulla prua della Reale. Il momento era critico, ma il Colonna, che aveva ormai soverchiato il suo diretto assalitore, accorse in aiuto di Don Juan. Con tutta la forza dei remi egli lanciò la prua della sua galea addosso alla poppa della nave di Alì, ne spezzò i ponti con scariche di moschetteria e lanciò le sue compagne all’arrembaggio. Questo intervallo salvò la Reale; Alì ormai doveva pensare a difendersi.

L’aiuto così opportuno che il Colonna portò alla Reale fu il punto culminante del combattimento. La fanteria spagnola s’impadronì del ponte della nave nemica, nessuno dei 400 soldati turchi sopravvisse: Alì fu uno degli ultimi a soccombere. La sua testa fu posta in cima ad una picca e la si portò a Don Juan con lo stendardo della Mecca; il giovane e cavalleresco ammiraglio guardò con disgusto il trofeo sanguinoso e la fece gettare in mare; isso la bandiera sacra della Lega all’albero maestro della galea vinta, mentre le trombe squillavano gioiosamente e i suoi uomini lanciavano grida di trionfo.

Dall’altro lato della Reale, il vecchio Venier, a capo scoperto, si batteva splendidamente. Le palle e le frecce gli sibilavano intorno; con il suo moschetto faceva fuoco sul ponte nemico, mentre i suoi uomini si battevano a corpo a corpo con quelli del serraschiere. Reso malconcio il suo antagonista, il Venier ne affidò la fine a due galee sopraggiunte e si gettò a speronare e colare a picco altre due navi, Una palla lo ferì a una gamba incurante della ferita rimase sul ponte. Venezia poteva essere fiera del suo ammiraglio.

Mentre così la lotta si decideva a favore dei cristiani sull’ala sinistra e al centro, diverso sviluppo aveva l’ala destra. Qui le navi di Gian Andrea Doria non avevano fatto a tempo di prendere la formazione di combattimento, quando videro i bastimenti di Ulugh Alì deviare la rotta e dirigersi verso il mare, il Doria pensò allora che Ulugh volesse aggirare la linea cristiana e diede alle sue navi una rotta parallela a quella avversaria, ma ad un tratto Ulugh invertì la marcia e con una dozzina di galee si gettò di nuovo verso il centro, sulle navi che si trovavano a destra di Don Juan: la galea papale Fiorenza, la Margherita di Savoia, la San Giovanni dei Cavalieri e sette o otto galee veneziane. La nave di Ulugh diede addosso alla San Giovanni, che in breve fu sopraffatta; il Gran Maestro Giustiniani fu gravemente ferito, quasi tutti i suoi uomini furono uccisi e Ulugh si impadronì dello stendardo dei Cavalieri come trofeo. Anche la Fiorenza e la Margherita ebbero la peggio ma giunse a buon punto Don Alvaro de Bazan con le navi di riserva. Dopo un’ora di combattimento Ulugh riuscì a disimpegnarsi e seguito da 14 delle sue galee prese il largo, inseguito invano da Don Alvaro e dal Doria.

Alle quattro del pomeriggio la battaglia era finita; la grande armata turca era distrutta; soltanto le galee di Ulugh e poche altre erano riuscite a fuggire; la flotta cristiana era padrona del mare.

Le perdite e il bottino

Gli alleati ebbero 7500 uomini uccisi o annegati, in gran parte soldati. Le città d’Italia e di Spagna ebbero ciascuna un lungo elenco di morti; Venezia pianse l’ammiraglio Barbarigo, 30 comandanti di navi e nobili capi di uomini d’arme, centinaia e centinaia di soldati.

Ma ben più gravi furono le perdite dei turchi, che ebbero circa 25.000 morti. I pascià Alì e Scirocco e la maggior parte dei loro capitani furono uccisi, molti dei migliori ufficiali furono fatti prigionieri. Si erano affondate o incendiate 15 galee turche; circa 150 navi formavano il bottino dei vincitori; altre 50 erano andate a sbattere contro la costa e furono poi saccheggiate e arse; oltre 10.000 uomini furono fatti prigionieri; 12.000 schiavi cristiani trovati a bordo delle galee turche furono liberati e raccontarono a tutta la cristianità la vittoria e la gloria dei loro salvatori.

La flotta trionfante ritornò a Messina e ciascuna nave entrò nel porto trascinando nell’acqua alla sua poppa gli stendardi turchi delle navi conquistate, mentre il suono delle campane, e il tuonare dei cannoni salutarono i vincitori.

A Venezia la buona notizia fu recata dalla galea veloce Angelo Gabriele, che entrò in porto sparando a salve con tutta l’artiglieria. Il popolo, scrive il Battistella, quasi in delirio si riversò sulla piazza e con unanime slancio di devota riconoscenza prostrato innanzi alla Basilica di San Marco, intonò insieme il canto della vittoria con l’inno di grazia a Dio e a San Marco. Le finestre furono ornate e imbandierate, sulla sommità del Ponte di Rialto si innalzò un arco trionfale, le campane suonavano a distesa per tre giorni, le botteghe si chiusero (molte con la scritta: “chiuso per la morte dei turchi“).

Un nobile senso di patriottico orgoglio per il valore dimostrato esaltava i veneziani. Lepanto vendicava gli immersi danni, gli insulti e le umiliazioni inflitte dai turchi in due secoli; cessava con la vittoria navale un tremendo incubo che da tanto tempo teneva oppressi gli animi. (1)

(1) Mario Hellmann. IL GAZZETTINO, 10 dicembre 1932.

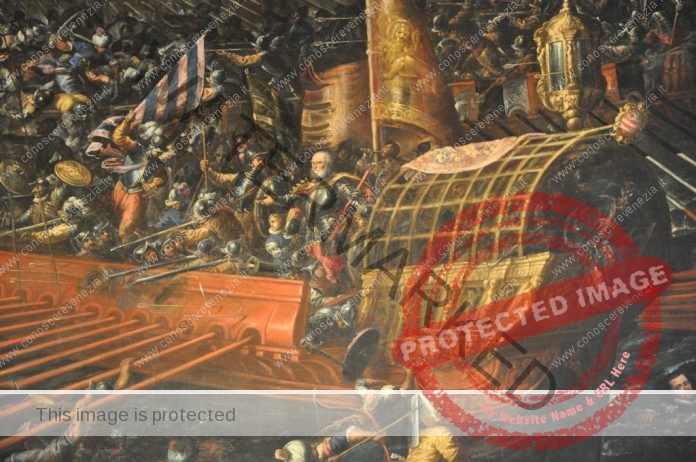

Chiesa di San Giuseppe di Castello, altare della Natività (marmo e oro). Il paliotto dell’altare offre un significativo documento storico in quanto vi sono raffigurati gli schieramenti delle galee nella battaglia di Lepanto.

FOTO: Alfonso Bussolin. Pubblicazione riservata. Non è consentita nessuna riproduzione, con qualunque mezzo, senza l'autorizzazione scritta del detentore del copyright.